这次ICC国赛圆满结束,自己、孩子们和家长们都很有收获。

7月13号省赛上午结束后,下午2点多就出了成绩,有了省赛的思考和升级,自己对结果也很接纳,不会患得患失,J组和G组两个小组4位伙伴拿到了晋级国赛的机会,自己还是很为孩子们高兴的,但这次的国赛也很临时,原本省赛和国赛之间有一个多月的时间,可以做产品的优化迭代,充分的复盘,这次距离得到分数和去参加国赛只有一周多的时间,而且还要从深圳去到河南,家长的暑假出游行程要临时调整安排,孩子们作品展板的运送等等都要考虑,自己也会有些紧张和期待。

基于文章内容,AI合成播客:

- 7月21号约了孩子们来MG做省赛复盘,并且为国赛冲刺:

这个过程中,我发现了J组虽然晋级国赛,但两个伙伴之间的关系好像并没有很团结,复盘省赛的环节,两位伙伴带着开玩笑的口吻纷纷“投诉”对方,一个说:“他赛前不用心准备,比赛时评委都快来了还在刷手机”,另一个伙伴说:“比赛时他把我“禁言”了,不让我说话,自己想要分享,他总把话抢过去。”,面对这个课题,我当下思考的是如何安抚两位伙伴的情绪,然后赶快把国赛要准备的东西过一遍,但及时觉到了绿色和稀泥的习性,当下有没有抓到主要矛盾?在播撒科技文明种子的结构下,带孩子们参加一场赛事的目的到底是什么,排序平衡一定是定在自己和伙伴们心性成长上的,因此及时调整了课程内容,和孩子们一起分享西游记师徒四人的取经之旅,如果说孙悟空一个筋斗云就可以飞到灵山,那长途跋涉历经九九八十一难的取经之路,意义到底是什么?为什么不是唐僧或者孙悟空一个人去取经?沙僧和八戒白龙马在旅途中的作用是什么?个人和团队的关系是什么?经过一番讨论,大家达成了一致,对不愿意准备的伙伴,意识到了取其上得其中,取其下则一无所得的逻辑,因此他愿意积极准备去练习发言稿,对于另一位伙伴,则是去练习合作和善解,因为两人对“认真准备”这件事理解和定义不同,因此才会产生分歧,其实每个人都在用他们认为对的方式在认真准备,只不过我们都是盲人摸象,不符合我们自己的定义从而觉得对方没有努力付出,因此他试着练习空心,和爱的四种美中的“尊重”,并且我们有一个目标,将国赛的这趟旅程,不要只想着去为了拿名次而比赛,而是当做修炼自己的性格的机会。

- 7月25号晚上自己出发去郑州,并且提前将三折页邮寄到赛场:

准备邮寄作品当天,非常的惊心动魄,第二天准备出发了,前一天去到景田,计划把上次省赛的作品顺丰寄到郑州,去了才发现,有一箱作品找不到了Σ(⊙▽⊙”a!,10天前省赛结束后,和盼盼从赛场拉回来堆在了景田的课室角落,自己也没有及时收尾整理,后面经过一周的营队和收拾整理,以及一大堆的营队物料的来回搬运,最后只剩一箱了,另外一个项目的纸箱不知道去了哪里,和盼盼找了一个小时都没找到,最后调监控发现角度也看不清,盼盼说很怕是被丢掉了,因为上一周整理工作室清理了很多纸箱。当下自己很紧张,觉得很不容易的一个参加国赛的机会,有的孩子都已经出发在路上了,才发现参赛作品没了,这可是很大的事故,但转念一想,可能也是上天给我机会成长,九九八十一难,如果是菩萨,他会如何做?那就是欢喜接纳自己没有及时收拾作品的“果”,但同时也不要被情绪左右,积极的去想办法解决,因此心想如果真找不到,晚上加班去再复刻一套完整的作品的打算了,虽然有些细节可能无法复刻到位,包括3D打印的时间也要花费很久,但至少能保证孩子们正常参赛,有了Plan B,心静下来耐心去看监控回放,逐一去查找,总算找到了失踪的一箱物料,也再一次证得,天恩无处不在,问题不是被解决的,而是被超越的,当你愿意承认错误,并且勇于承担结果时,问题往往就迎刃而解了,这份答卷考过了,上天也会给你发一张新的试卷了。

- 7月26号下午去赛场布展,晚上和两位家长一起吃了晚饭:

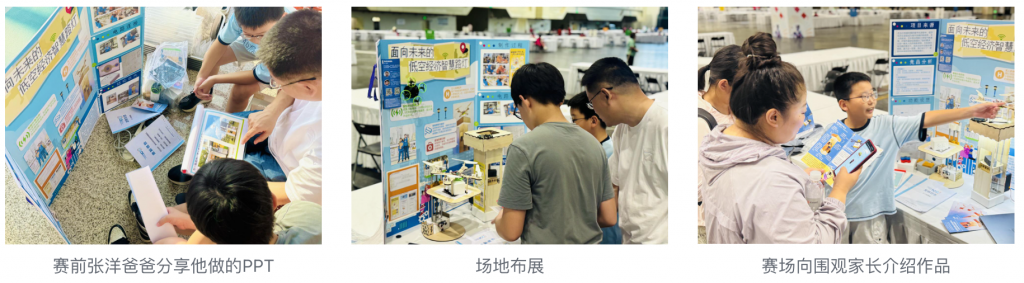

下午带着第二天要比赛的J组孩子们一起签到、看场地、赛前模拟、布展,很充实。

1、在模拟演练时,大家一起认真阅读答辩稿,并且两位伙伴一起商量如何分工分享会更加流畅,张洋爸爸还在比赛前用心整理了一份PPT打印了出来,当做辅助的答辩资料,能感受到大家都是合一的状态。讨论过程中,大家对项目的价值有了深刻的理解,之前觉得智慧路灯送外卖,立脚点是解决在公园和郊外不方便的问题,但结合6月发生的海南毒蛇咬伤游客的新闻,因为第一时间没有毒蛇血清导致游客中毒死亡的案例,大家意识到快速响应和及时送达的优势,其实在关键时刻是可以救命的,提升了应急医疗响应的高效性,项目的价值从“提升生活便利性”拔高到了“守护生命安全”的层面,更加体现了科技向善的价值观。而当大家有了这样一个视角后,能感受到两位伙伴瞬间对作品有了不一样的链接。

项目答辩稿最后的一段话原本是:“…我们在省赛到国赛期间,借助了AI技术为产品设计了宣传三折页和产品介绍网站,我们还计划国赛完成后,去为我们的发明申请专利…”,之前觉得要为我们的项目增加更多的背书和来自社会机构的认可,因此觉得申请专利是一个很好的途径,因此来郑州的前一天晚上,我还专门咨询了专利机构的老师,了解到这个项目的创意是可以申请到实用新型专利的,但经过大家下午的讨论后,我们都认为专利这件事情不太符合我们项目价值观,反而我们更加希望开源和共建,因此答辩稿改为了:“我们认为我们项目的价值远不止便利生活,而是更深入的服务于社会,甚至在危急时刻拯救生命,但我们也知道凭我们的一己之力,并不能完成从项目demo到真正落地的过程,因此希望借助不同方式的宣传,借助ICC这个大的平台,能够更好的将我们的理念分享和传播出去,我们也希望开源我们的想法和思考,为推动智慧城市的建设贡献我们的一份微薄力量,期待有一天真的可以让智慧路灯产生更大的价值。”

我想这个视角的转变,目的并不是为了获得比赛的奖项,而是真的给孩子们打开一个视角,引导孩子们去更加深刻的思考科技向善的可能性,播撒科技文明的种子。

2、晚上布完场下电梯的时候,张洋说国赛的选手比省赛多出好几倍,对手很多,希望这次能冲一冲拿到一等奖,把其他对手都比下去,我分享说:虽然我们是来参加比赛的,目标当然是获奖,并且我们要在赛前为获奖全力以赴去准备,但跳出比赛这个框框,如果真的拿到了国赛一等奖,又能怎样呢?然后呢?你们人生路还这么长,一个比赛结果起不了什么决定性作用,但如果只是奔着拿名次而丢掉了更加重要的东西,那就是捡了芝麻丢了西瓜。换个角度想,ICC国赛汇集了全国各地最优秀的中小学生发明项目,与其去防着对方,想着如何将“竞争对手”比下去,不如把这次经历当做一个空心学习和成长的机会,虚心从别人的项目里看到闪光点,看到其他团队队员之间是如何合作的,他们是怎样表达的,并且把ICC当做一个平台去传递你们的价值观,你们作品的科技向善的视角,对评委也好,对感兴趣的家长也好,对其他的参赛选手也好,都是你们传播的机会,大家的目标都是借由科技,推动这个社会进步和发展的,来传递爱和希望的,张洋和兆初是参加ICC比赛的一个小团队,而你们和其他几千个团队,是一个推动祖国和社会科技进步发展的更大的团队,因此我们和其他参赛选手,都是志同道合的伙伴。大家听了我的分享若有所思,我自己也很惊讶我能够这样跳脱的去看待这个比赛。

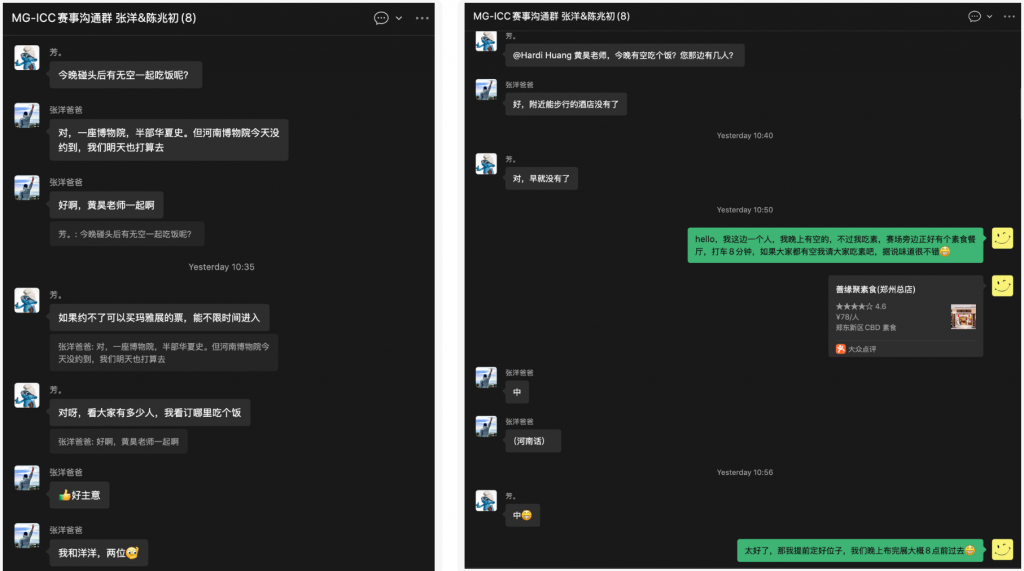

3、前一天晚上看到群里的消息,张洋和兆初家长想在今天布完展后,大家一起约个晚饭,吃素的自己一般面对这种第一次的饭局会很谨慎,异地他乡自己不方便,而且也会让别人觉得很麻烦,因此想找个借口婉拒,推脱的话都已经编辑好了,在发之前自己就在想,当下的这个念头是在觉性文明的结构下,还是在习性无明的结构下?是绿色怕给人造成麻烦,过度共情的过当,还是蓝色喜欢清净独处的过当?传播科技文明是当做了一句口号,还是在践行?如果是菩萨在当下的这个时刻,他会如何想,他会如何做呢?那当然是谢谢给机会啦,多好的一个传播心性升级的好机会。因此就在群里很坦荡的回复了自己吃素的事情,并且积极约大家去赛场旁边的素食餐厅聚一聚,两位家长也很乐意。

和孩子们布完场来到餐厅,大家吃的也很开心,一起聊天的过程中我也分享了MG的教育理念,以及希望借由科技教育、借由赛事项目,让孩子在技术之外也有所成长、修炼自己,也分享了吃素的过程是一个修炼自己的过程,不知道我的表达是否有对饭桌上的大家产生影响,但至少我自己是很自信和坦荡的,并且越来越证得了结构的重要性,排序平衡直接影响的是结构,每一件大大小小的工作生活中的事情,无时无刻不在练习,而重要的是,我们是带着觉性有意识有目标的去练习我们希望获得的品质,还是随意盲目的在未经审视的喂养我们的习性,高高山顶立,深深海底行,因果真实不虚。

- 7月27号早上送孩子们去赛场,约张洋爸爸喝咖啡聊天:

今天早晨J组比赛,早早的去到了会场,准备和孩子们再过一遍内容,进到场地发现导师和家长不可以进到赛场内,只能在休息区等待,开幕式也都是一些形式内容,转念一想,不如约张洋爸爸聊个天吧,经过这段时间的相处,感觉张洋爸爸是一个心性很高的人,而且对待事物的看法和心性升级的视角很契合,昨晚吃饭因为兆初爸妈和孩子们都在就没有深聊,正好上午孩子们比赛,就主动约了他单独喝咖啡聊天。

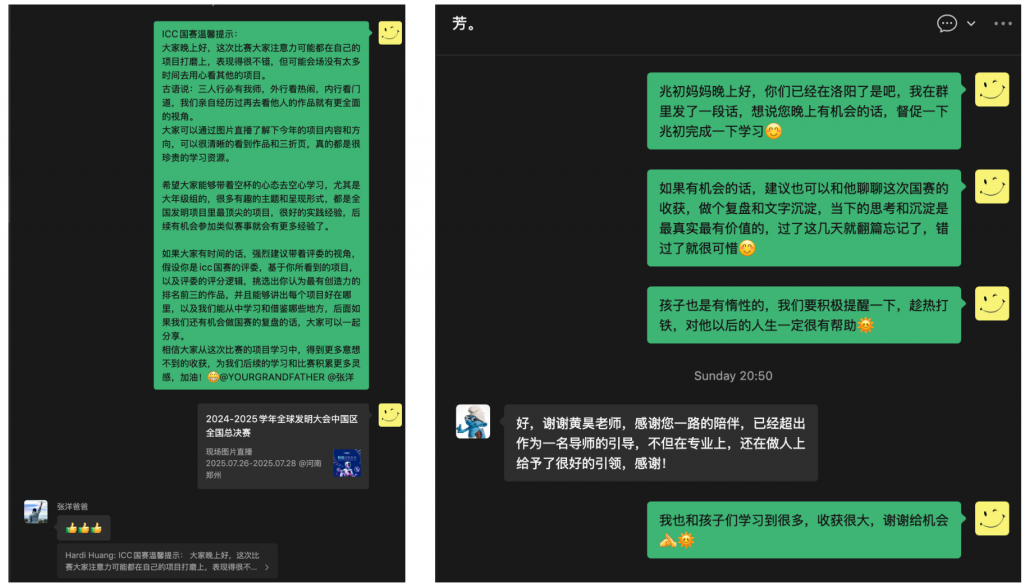

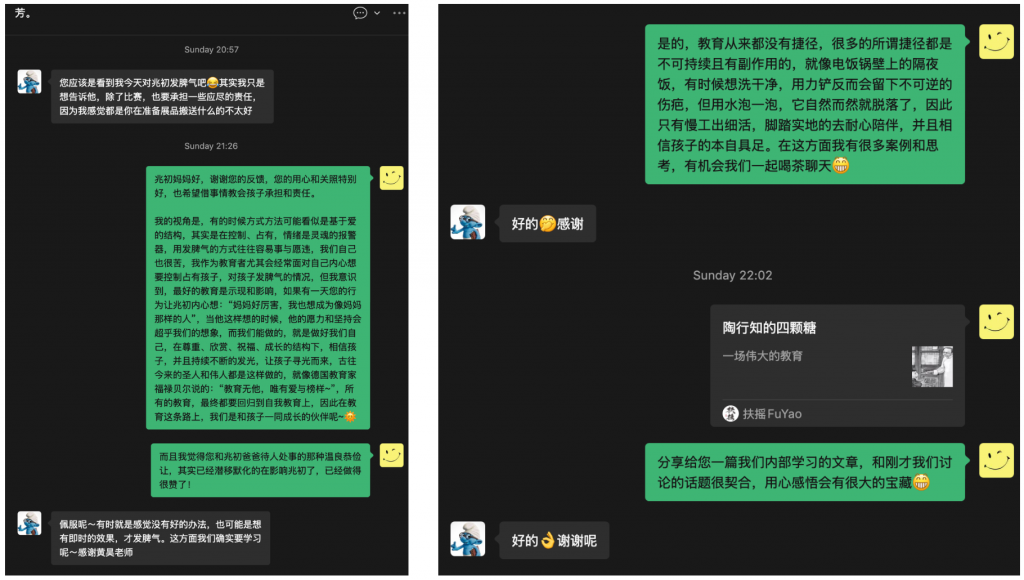

孩子们在赛场内面对评委,紧张的进行着比赛,其他家长都在等待区看着场内直播,焦急的等待自己孩子的比赛结果,我和张洋爸爸坐在场外的湖边吹着微风,兴致盎然的聊着心性升级的话题。张洋爸爸分享说,他对MG很感兴趣,对我们所传递的价值观也很认同,第一次对MG比较好奇,是去年我们在景田组织的MakerFaire after party卫星活动,当时我做了一个MG科技向善的主题分享,他说那一次就觉得MG和其他培训机构不一样,关注点完全不同。然后张洋爸爸反馈,张洋昨晚回去后和他分享说,感觉他们这次来参加ICC国赛很幸福,因为他这次看到很多其他不同城市的机构带学生来比赛,都是穿着机构的衣服,带着机构的帽子,在相机前喊着机构的口号,各种宣传和广告,而他们则可以专注在项目表达以及自己的成长上,因此张洋觉得很幸福,而且爸爸说听到我昨天和孩子们分享:“拿了国赛第一名又能怎样呢?然后呢?…”,特别惊讶,他觉得这次比赛已经超越了单纯追求名次,而是真的给孩子一次成长和锻炼的机会。我为自己昨天的表达其实捏了一把汗,因为如果遇到不够善解的家长,可能会觉得作为机构我们并非全心全意的在奔着结果而努力,但其实能听懂的家长就能够理解我们的视角。因此我很佩服张洋爸爸的思考。

借由以上的反馈,我也分享了MG是如何在艰难的三年疫情期间转身投入心性升级的学习,找到组织新的使命和方向的,以及如何理解我们所说:“将科技文明的种子播撒进每一个孩子的心田”,我们为什么说教育是影响而非说教,为什么首先先回归到每位导师的个人成长上,然后我分享了这四年我们团队的成长,反求诸己、借事炼性的文化,以及对我个人的成长和改变,对我的家人的影响,并且分享了扶摇的人生五章等等,张洋爸爸反馈说一边在听我聊我们的教育工作和背后的思考,一边在套他自己在工作环境中遇到的种种问题,他说其实这背后的道理都是相通的,感觉这些视角都非常的有深度。

借着孩子们正在进行的赛事,我也真心诚意的分享了自己的成长过程,开始会非常在意结果,并且会患得患失,反而影响过程中的努力,但经过复盘后逐渐对因地精进,果地随缘有了更深的理解,在之前可能当下孩子们在场内比赛,我在场外焦虑担心,但现在可以在该下功夫的时候努力,在该交给孩子们的时候,可以在场外毫无挂碍的和他聊天,也是自己通过学习所获得的心安,并且分享了我对省赛的复盘日志。

接孩子们从赛场出来后,张洋爸爸开心的和张洋说:“你们在赛场内比赛,我在赛场外学习”,晚上和另一位孩子的家长通过文字也分享了自己心性升级的视角和看法。经过这次和家长们的聊天分享,我自己也收获很大,我意识到,其实MG所作的事情,绝不仅仅只是科创教育,而是借由教育,去向学习者,向家长们传播MG的心性升级的文化,将自己受益的宝藏更好的传播和分享,而传播和分享一定不是只去讲概念和大道理,一定是那些自己亲身经历过的案例,自己踩过的坑,证得的智慧,自己在平日的积累中,经历了九九八十一难取得的“真经”,才最有说服力和感染力,而爱出者爱返,福往者福来,最终我们自己也一定会因此而收获颇丰,谢谢给机会~