今天去了田哥很推荐的旧金山的科学馆Exploratorium,收获很大。坐下来环顾四周,感受到这边的场馆真的和其他科学馆很不同。

看了介绍才知道,这个探索馆的创始人竟然是原子弹之父-罗伯特·奥本海默的弟弟,弗兰克·奥本海默发起的,Frank是一个核物理学家,也参与了曼哈顿计划,之后在大学、高中都教过书,教书时很喜欢带学生去回收站,用废弃汽车的零件,给孩子们讲解演示力学、电学等原理。然后Frank于1969年在旧金山创办了现在的Exploratorium。

在这里,太多的东西都是可以直接摸,直接玩的,吹泡泡机,弹珠球、磁沙等等都是可以直接上手去摸,去玩,而且很多都不怕人拿走,也不会绑绳子什么的,但缺点就是需要不断有人来整理清洁,物品归位,丢掉的东西去补齐,坏掉的东西去维修,看到有孩子拿了一大盆弹珠倒进自己刚搭好的漏斗里,测试轨道效果,然后噼里啪啦弹珠散落一地,还有其他各种轨道、夹子、等等到处都是,但自己转了一圈回来后,发现这个区域的物品都被整整齐齐的归位了,真的被感动到了,这在很多其他博物馆是很难看到的,其他地方要不就是用玻璃罩封起来,要不就是给一个小手柄去有限的交互,尽量减少维护成本和损坏的几率。这真的很厉害,看得出不一样的使命愿景价值观,就会在事情层面,去影响你做事的逻辑,去重新排序平衡。

然后就是看到墙上写了理查德·费曼的一首小诗,特别有意思:

我好奇这是为什么。我好奇这是为什么。

我好奇为什么我会好奇。

我好奇为什么我会好奇为什么

我好奇为什么我会好奇!

看得出他们对孩子们”好奇“的天性很重视,也想尽可能的去保护,这种好奇的状态,在前两天和James相处的过程中也有很强的感受,在探索馆观察到很多作品上要不就是有一个按钮、旋钮,要不就是让你吹、摸、闻、转、弹,各种互动的方式.

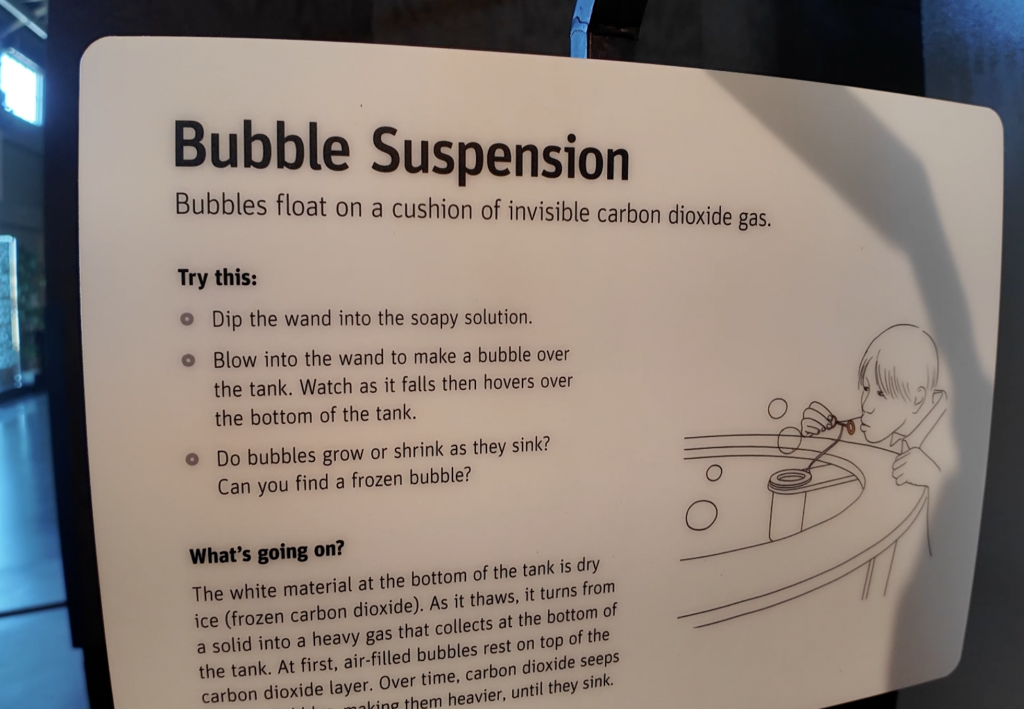

展台写的作品介绍都是这种结构:

- Try this… (试试这样操作…)

- What’s going on?(为什么会这样?)

其实就是先让孩子们体验现象,借由出乎意料的有趣现象,再引发孩子们去思考,激发他们的好奇心后,然后再去解释背后的原理。但试想如果反过来,作为学习者可能就会很无聊了,没有参与感和成就感,而是被动的接受知识。这些道理都懂,但反思自己绝大部分的课堂,为什么还是都喜欢反过来,我先去讲解知识,知道了答案,再回来去体验验证。为什么呢?可能还是似懂非懂,剖析后发现以下几点:

1、不知道

首先为何我喜欢这样上课?可能是被“老师”这个词给框住了,并且被我们过去的教育和成长过程中的学习模式给框住了,从小到大我们都是被这么教育过来的,我可能也不知道有别的方法,因此当我成为了老师,我也自然会用这样的方法去教课,因此很难去同理学习者的感受。这可能也是为什么训练“同理心”这么重要吧,尤其是作为一名教育者,去观察学习者的行为,去同理他的感受,从而让自己知道更好的方式是什么。

2、没必要

其次就是被必要,因为正确答案很明显,如果我们对“一节成功的课程“的定义,是成功的做出这个作品,那就没必要去让孩子们走那些一眼看到就是错的路了,因此我们就会选择直接“告诉答案”,当然这样做是最高效的做出一个作品的方式,尤其是对于技术很强的老师来说,但就像Carrie说的:“作为一个教育者,你要知道你希望学习者走出这个课室,他还能记得些什么?”,如果只是为了做很多炫酷的作品,那不管是告诉正确答案,还是帮孩子去完成作品,都可以达到这个效果,但那真的是我们所希望的么?

3、怕麻烦

第三可能是因为这样做最方便,如果让孩子们自己去体验鼓捣,可能会有成百上千个问题,和可能出现的情况,作为老师可能很难接得住,并且暴露我“不知道”、”不专业”的尴尬,但如果先告诉你答案,再去体验和测试,就很可控了,都在我已知的范围内去实践,更加好上课。这可能也是为什么我们要训练一个不怕麻烦的心,怎样是真正为学习者好的方式,而不是怎么样是最方便的方式。

4、权威感

第四个感觉是,这样上课可能作为老师自己会很有成就感,会觉得:“你看,我说对了把,就像我讲的那样吧!是不是很神奇?”,可能是有一种你是学生我是老师的,居高临下的权威感,尤其是在国内的教育体制下这点非常重要,如果对一名出色的教育者,或者是“科技教育者”的评判标准,是用知识和技能上的”知道“来衡量的,那很容易会有这种视角,但如果就算是”不知道“,但我有一颗和你一样热爱探索的好奇心,爱鼓捣的精神,愿意试错的勇气,积极乐观的态度,并且愿意和你一起尝试,那你能传递给学习者的,就超越了你在知识技能层面的”不知道“,那么下次他自己在独自一人遇到类似的”不知道“时,也能模仿你的示现,去这样探寻真理,那么你在事情层面的这个”不知道“,反而给你机会让你在学习者面前示现了,什么是真正的”知道“。

这可能就是为什么我们要有和学习者一起成长的意识,并且用类似”导师“、”学习者“、”和我们一起工作吧”等等的口号和称呼,去获得新的身份认知,和学习者的关系等新的视角,去不断提醒我们,要带着一个谦卑的空心去和学习者一起探索。这也是Carrie前两天谈到的,用一个“I Don’t Know”的视角去和学生一起学习进步,being vulnerable,勇敢的展现自己的不知道,有时候反而是在给学习者示现什么叫真诚,什么叫勇敢,并且给他们机会去自主探索和成长。

逛了一圈后坐在弹珠轨道场地旁边休息,看着一个西班牙妈妈把孩子放在这儿玩弹珠轨道,自己跑去看别的项目了,我就一直默默观察他的行为。刚开始只有他一个人,他的目的是让墙上的小球落到管子里,然后开始尝试如何让小球从管子里滚下去走很远,就把地上的轨道搭的长长的,然后又想在旁边加一个分支,可以有两个进球的轨道,但地上无法撑起来悬空的轨道,他就各种尝试,然后看到旁边电视播放的日本毕达哥拉斯装置视频,学习里面的机构开始尝试新的结构,然后看到我一直在看他,他默默的在一个盆里收集了各种不同的材料邀请我一起和他玩,这时候一个同龄小女孩也进来了,开始在地上找弹珠,他的目的突然就变了,不去管他的轨道了,也开始在地上收集器了散落的弹珠,并且专门收集自己喜欢的半透明蓝色弹珠,还帮助对方收集彩色弹珠,然后拿去和对方去交换蓝色弹珠。我默默的在边上观察了半小时,感觉真的很有意思,自己很少这么用心和耐心的去观察孩子们的玩耍,感觉慢慢跳脱了成年人的视角中,也慢慢的也找到了自己小时候的那种状态,收获很大。

然后看到了一个巨大的makerspace,里面全是各种铣床,cnc等大型机器,还有各种材料工具,感觉应该是很多场馆的项目都是这里研发或者维护的,就是一个大型的研发车间。

我们的课程当然可以学习这些项目,就像是那个飞绳子圈的电机,把它做成一节课,用木板激光切割结构,某些结构可以3d打印,用细一点的绳子,小电机,形成材料包,然后制作对应课程ppt学习单,讲解关于这个项目的原理,摩擦力,等等,然后再开始制作,测试。但那还是在三生万物上学习,有学不完的内容,但透过现象看本质,这里的一群人是抱着怎样的发心去做这件事,他们对教育的视角又是怎样?